- Bayern Innovativ

- eMagazin

- Detail

Wasserstoff – die Kohle der Zukunft

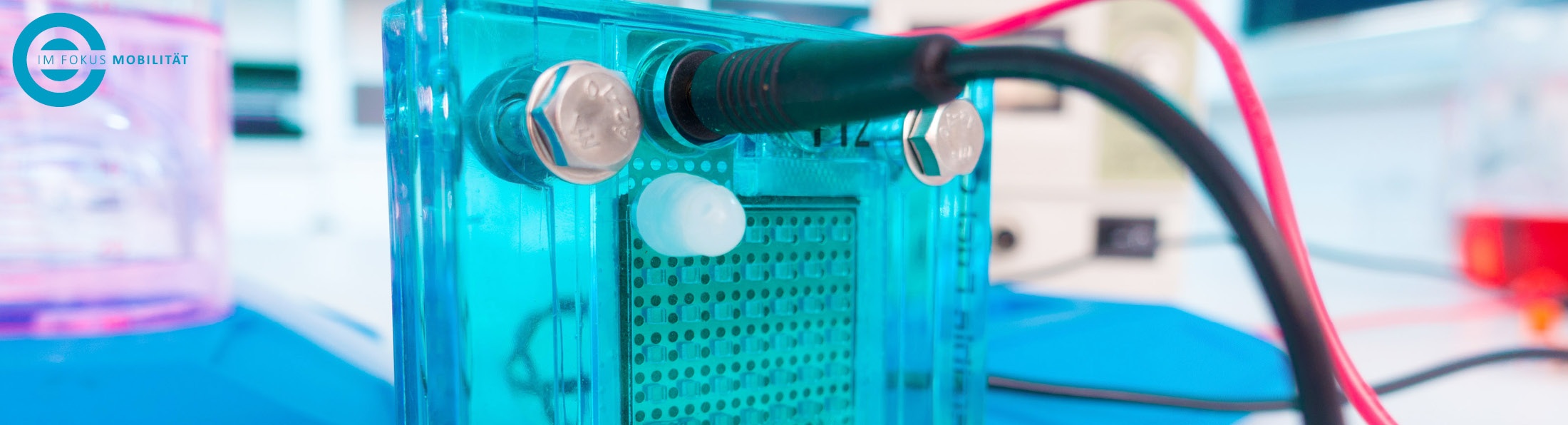

Die Brennstoffzellentechnologie mit Wasserstoff als Energieträger zählt zu den neuartigen und innovativen Technologien für die Mobilität von morgen und kann maßgeblich dazu beitragen, die weltweiten Klimaschutzziele zu erreichen. Im Hinblick auf die heutigen Wertschöpfungsketten bietet diese Technologie in zweierlei Hinsicht enormes Potenzial: bestehende Zuliefererketten zu erhalten und neue Industriezweige zu etablieren. Um mit Brennstoffzellen nachhaltige Verkehrskonzepte der Zukunft zu gestalten, bedarf es jedoch eines ganzheitlichen Ansatzes, der die Herstellungs-, Transport- und Infrastrukturprozesse von Wasserstoff berücksichtigt.

Der französische Schriftsteller Jules Vernes hatte bereits eine bemerkenswerte Vision vor Augen, als er in seinem 1870 erschienenen Roman „Die geheimnisvolle Insel“ davon sprach, dass „Wasser die Kohle der Zukunft“ sei. Weiter heißt es darin: „Ich glaube, dass Wasser eines Tages als Brennstoff benutzt wird, dass Wasserstoff und Sauerstoff, aus denen es besteht, einzeln oder zusammen, eine unerschöpfliche Quelle von Hitze und Licht sein werden“. Aus Science-Fiction wurde Wissenschaft. Erste Brennstoffzellen wurden bereits 1963 an Bord eines Satelliten und für die Gemini¬ und Apollo ¬Raumkapseln eingesetzt. Auch erste Fahrzeugprototypen wurden schon in den 1960er Jahren aufgebaut.

Große Einsatzpotenziale im Verkehrssektor

Nach Schätzung der Bundesregierung wird sich der Wasserstoffverbrauch bis zum Jahr 2030 auf insgesamt 90 bis 110 Mrd. kWh pro Jahr steigern. Dabei beruft sie sich u. a. auf die Studie „Industrialisierung der Wasserelektrolyse“, die von der NOW GmbH im Auftrag des Verkehrsministeriums koordiniert worden ist. Darin enthalten sind auch Bedarfe, die sich im Verkehrssektor durch den Einsatz von Brennstoffzellenfahrzeugen ergeben.

Der Verkehrssektor zählt neben der Stahlindustrie zu den Hauptkonsumenten von grünem Wasserstoff. Dieser wird zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien erzeugt und kann im bestehenden Gasnetz gespeichert und transportiert werden. Einsatzpotenziale und steigende Nachfrage gibt es durchaus, wie Manfred Limbrunner, Director Sales & Marketing, Proton Motor Fuel Cell GmbH, bestätigt. Der Vorreiter in der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie hat sich zum Ziel gesetzt, nachhaltige Energielösungen für die Welt von Morgen im mobilen und stationären Bereich zu entwickeln und zu fertigen.

Im Vergleich zu herkömmlichen Diesel- und/oder Batterietechnologien liefern Brennstoffzellensysteme laut Limbrunner etliche Vorteile: So seien Brennstoffzellen und H2Tanks heute schon bei spezifischen Energiekosten billiger als Batterietechnologien . Zudem seien die Fahrzeuge schneller einsatzbereit und leichter als Batterien und der Aufbau einer Betankungsinfrastruktur leichter umsetzbar als eine Ladeinfrastuktur . H2 biete außerdem die Möglichkeit, eigenen Kraftstoff zu produzieren und somit unabhängig von Gas oder Öl zu sein.

Um die Akzeptanz von Brennstoffzellensystemen zu steigern gibt es laut Limbrunner mehrere Wege: „Sicherlich durch bestimmte Markteinführungsprogramme, die den Betreiber entlasten und eine steigende Nachfrage generieren, was zur Folge hätte, dass Kosten aufgrund der wachsenden Stückzahlen gesenkt werden könnten. Daneben müsste man umweltschädliche oder veraltete Technologien schlichtweg verteuern, so dass es zukünftig keinen billigeren Diesel für Betreiber mehr gibt. Durch Maut oder Einfahrverbote könnte man zusätzliche Hürden schaffen“

Wertschöpfungspotenziale nutzen

Wasserstoff wird zukünftig eine entscheidende Rolle spielen – das zeigt auch die im Jahr 2020 verabschiedete nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Diese spricht sich klar für grünen Wasserstoff aus, da nur dieser auf Dauer nachhaltig sei und im Hinblick auf Markthochlauf und Wertschöpfung unterstützt werden müsse. Laut einer Studie zur inländischen Wasserstoffproduktion, gilt Deutschland als Heimatmarkt für grünen Wasserstoff. Darin unterstreichen die beiden Auftraggeber des Bundesverbands Erneuerbare Energien und des Landesverbands Erneuerbare Energien in Nordrheinwestfalen die Vorteile der inländischen Wasserstoffproduktion und die positiven volkswirtschaftlichen Effekte:

- Bei einem heimischen Wasserstoff-Produktionsanteil von 90 Prozent gehen sie von Wertschöpfungseffekten von bis zu 30 Mrd. Euro im Jahr 2050 aus.

- Zudem seien über 800.000 zusätzliche Arbeitsplätze in Deutschland möglich, die im Zusammenhang mit der grünen Wasserstoffproduktion stehen. Umso wichtiger sei es für die nationale Wasserstoffstrategie, nicht nur auf Import zu setzen, sondern den Ausbau der Erneuerbaren Energien zu forcieren.

Derzeit befindet sich noch die gesamte Wertschöpfungskette in Deutschland. Damit dies so bleibt, muss ein wesentliches Ziel künftiger Strategien sein, Wertschöpfung zu erhalten und ein Wertschöpfungsnetzwerk aufzubauen. Ansatzpunkte liegen vor allem bei der Vielzahl von Komponenten und Teilsystemen der Brennstoffzellen für mobile Anwendungen, aber auch stationäre Systeme. Hier können neben der Zuliefer- und Fahrzeugindustrie noch weitere Schlüsselbranchen, wie z. B. der Maschinen- und Werkzeugbau, die Energietechnik oder auch Systemzulieferer profitieren. Damit sich Deutschland aber auch als führender Technologiestandort für Brennstoffzellen profilieren kann, müssen Wasserstofftechnologien intensiver erforscht und genutzt werden. Durch die Vernetzung aller relevanten Akteure miteinander können schließlich neue Wertschöpfungsnetzwerke entstehen.

Strategien für die Zukunft

Welche Ziele werden generell mit dem Einsatz von Wasserstofftechnologien verfolgt? Grundsätzlich spielt die Erreichung der nationalen Klimaziele des Pariser Klimaabkommen eine wesentliche Rolle. Großes Potenzial bietet aber auch der Exportmarkt für erneuerbare Energien bzw. für Technologien und Ressourcen. Bereits heute sind Deutschland und Bayern führend bei Schlüsseltechnologien:

- 19 Prozent der weltweilen Exporte von Elektrolyseuren entfallen auf Deutschland (u.a. Siemens). Damit ist Deutschland der derzeit größte Exporteur von Anlagen zur Elektrolyse weltweit.

- Im Zentrum für Brennstoffzellentechnik (ZTB) am Duisburger Campus der Uni Duisburg-Essen wird derzeit getestet, wie Wasserstoff hergestellt, transportiert und getankt werden kann. Auch hier ist man sich einig, dass Wasserstoff als Antriebsenergie an Bedeutung gewinnen wird.

Bestrebungen gibt es weltweit:

- So will Toyota in den kommenden Jahren die Produktion von Wasserstoffautos steigern.

- Südkorea plant bis 2040 6,2 Millionen Brennstoffzellenautos herzustellen.

- Und China hat die Subventionen für die Entwicklung von Wasserstofffahrzeugen erhöht.

Um aber tatsächlich eine ernsthafte Alternative zu Diesel, Benzin und Strom zu bieten, muss u. a. die Anzahl von Wasserstofftankstellen erheblich gesteigert werden. Mit dem bayerischen Förderprogramm für den Aufbau einer Wasserstofftankstelleninfrastruktur ist ein weiterer Meilenstein in diese Richtung erfolgt: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat im Oktober 2020 ein Förderprogramm für 100 Wasserstofftankstellen in Bayern gestartet. Die Fördersumme in Höhe von 50 Millionen Euro soll bis 2023 die Basis für eine Wasserstofftankstelleninfrastruktur legen sowie heimische Unternehmen bei der Anschaffung oder dem Umbau von Wasserstoffnutzfahrzeugen (in Verbindung einer betriebsinternen Tankstelle) unterstützen.