Kernfusion entschlüsselt – Der technische Blick ins Herz des Reaktors

Wie Plasma gebändigt wird – und was im Reaktor wirklich passiert

07.07.2025

Wie gelingt uns der Durchbruch zur sauberen Energie der Zukunft? In Anlagen wie dem internationalen Forschungsreaktor ITER wird mit Hochdruck an der Energiequelle der Zukunft gearbeitet. Das Prinzip: extrem heißes Plasma und starke Magnetfelder sollen die Kernfusion kontrollierbar machen. Doch obwohl die Technik große Fortschritte macht, ist der Weg zum einsatzbereiten Fusionskraftwerk noch nicht gegangen. Welche letzten Herausforderungen müssen Wissenschaft und Technik noch meistern, bevor Fusionskraftwerke den Strom ins Netz einspeisen können? Hier erklärt Prof. Dr. Hartmut Zohm, Fusionsforscher am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, wo wir heute stehen – und welche Hürden noch genommen werden müssen, damit aus Hoffnung Realität wird.

Warum ist der Plasmazustand für die Magnetfusion notwendig?

Prof. Dr. Zohm: Der Plasmazustand ist für jegliche Art von Fusion notwendig. Wir hatten darüber geredet, dass wir diese hohen Temperaturen in dem Wasserstoffgas erreichen müssen, in der Größenordnung von 100 Millionen Grad, damit die Atomkerne sich so nahekommen, dass sie miteinander verschmelzen. Wenn man dies tut, dann ist die Energie der Elektronen und der Atomkerne so hoch, dass sie nicht mehr aneinandergebunden sind. Das heißt, wir haben es nicht mehr mit neutralen Atomen zu tun, sondern mit dem Plasmazustand. Das ist eine Folge der hohen Temperaturen. Also sind alle Fusionsgase, die wir kennen, Fusionsplasmen.

Wie kann man dieses Plasma kontrollieren und stabilisieren?

Prof. Dr. Zohm: Es ist ein thermodynamisch instabiler Zustand. Wenn sie nur einen hohen Temperaturgradienten haben und sie versuchen, es in der Mitte zu erhitzen, dann läuft es erstmal auseinander und versucht die Energie im Raum möglichst gleichmäßig zu verteilen. Wir machen das bei der Magnetfusion mit Magnetfeldern. Dabei haben wir starke Magnetfelder, die mit Elektromagneten erzeugt werden. Und diese führen die Teilchen in toroidaler Geometrie, also wie ein Donut. Die magnetischen Feldlinien laufen darin herum und die Teilchen folgen den Feldlinien. Damit sind sie im Wesentlichen von der Wand ferngehalten. Das Ganze ist so aufgebaut, dass man Magnetfeldlinien hat, die wie Jahresringe bei einem Baum, sogenannte magnetische Flächen aufspannen. Diese werden nach innenhin immer heißer. So bekommt man den Temperaturgradienten hin. Im Zentrum der Anlage muss es ja sehr heiß sein. Und spätestens wenn das Plasma mit der Wand in Kontakt kommt, hat es nicht mehr 100 Millionen Grad, sondern nur noch 500 Grad, je nach Material.

Wie unterscheidet sich denn da der der Einschluss dieses Fusionsplasmas bei Tokamak und Stellerator?

Prof.Dr. Zohm: Tokamak und Stellerator verwenden eine toroidale Anordnung, wo die Magnetfeldlinien sich toroidal schließen, damit die Teilchen längs der Magnetfeldlinien nicht auf die Wand treffen können, sondern immer im Kreis laufen. Unterschiedlich ist, dass beim Stellerator das gesamte Magnetfeld mit externen Elektromagneten, also Spulen, erzeugt wird, während im Tokamak auch ein starker Strom im Plasma fließt, der zu der Magnetfeldkonfiguration beiträgt, die man zum Einschluss benötigt.

Wie funktionieren die supraleitenden Magneten, die man für die beiden Prinzipien braucht und was unterscheidet sie von herkömmlichen Magneten?

Prof. Dr. Zohm: Aus dem Haushalt kennt man vor allem Permanentmagneten. Das sind zum Beispiel Hufeisen-Magnete oder die, mit denen man Notizen an der Tafel festpinnt. Hier reden wir über Elektromagneten, also Spulen. Wenn man Strom durch eine Spule schickt, erzeugt diese ein Magnetfeld. Das kennt man vielleicht aus technischen Anwendungen, bei denen Dinge angehoben werden. Bei einer starken elektromagnetischen Schrottpresse ist das zum Beispiel so, wenn ein Auto angehoben wird. Solche Elektromagneten verwenden wir vom Funktionsprinzip her auch. Da wir sehr starke Magnetfelder erzeugen müssen, heißt es auch, dass wir hohe Ströme in den Spulen fließen lassen müssen. Dafür sind relativ hohe Leistungen nötig. Hier hilft uns die Supraleitung. Supraleitung ist ein interessantes physikalisches Phänomen. Hierbei verschwindet beim Abkühlen eines Materials plötzlich der elektrische Widerstand und wenn man einmal das Material in diesen Zustand gebracht hat und den Strom da reingebracht hat, dann fließt er für immer, ohne dass man Energie aufbringen muss, um ihn weiter zu treiben. Das machen wir uns zunutze, um den externen Energieverbrauch eines Kraftwerks möglichst gering zu halten. In Experimenten, die 20 bis 30 Jahre alt sind, wurde noch Kupfer für die Spulen verwendet. In neueren Experimenten, wie beim ITER, der aufgebaut wird, werden bereits supraleitende Spulen verwendet.

Funktioniert diese Supraleitung nur bei sehr niedrigen Temperaturen im Material?

Prof. Dr. Zohm: Ja, wobei es hier auch Durchbrüche in den letzten Jahren gegeben hat. Vor circa 20 Jahren wurden Materialien entdeckt, die sogenannte Hochtemperatur-Supraleiter sind. Das sind immer niedrige Temperaturen nach menschlichem Ermessen, aber schon deutlich höher als es bei den klassischen Supraleitern der Fall ist. Das hat viele Vorteile. Man muss sie nicht so stark runterkühlen. Man hat auch mehr Temperaturen, mit denen man die Anlage betreiben kann. Man kann auch noch höhere Felder erzeugen. Diese sogenannten Hochtemperatur-Supraleiter sind eigentlich auch ein ganz wichtiges Nebenprodukt und damit ein großer Benefit, der aus der Fusionsforschung dann auch in andere technische Gebiete getragen werden kann.

Wie lange kann Plasma in einem Fusionskraftwerk stabil gehalten werden und wovon hängt das ab?

Prof. Dr. Zohm: Die Zeitskalen in so einem Plasmaexperiment in heutiger Zeit, sind eher von der Größenordnung Hunderte von Millisekunden oder eine Sekunde. Es klingt ein bisschen paradox. Das heißt, wenn man es 10 Sekunden lang aufrechterhalten hat, selbst mit Kupferspulen, dann ist das eigentlich schon unendlich lang auf der Plasmazeitskala. Denn in der Zeit wurde sozusagen bereits mehrfach der gesamte Energiegehalt des Plasmas ausgetauscht. Es wird dann ein technisches Problem: wie gut funktionieren die technischen Systeme, wie zuverlässig sind sie, damit man das Ganze dann fortsetzen kann? In der Tat, der Wendelstein 7-x, der ist auch mit 500 Millisekunden- und dann Sekundenimpulsen gestartet und nachdem man ihn technisch so ausgerüstet hat, dass er das umsetzen kann, konnte er nun 8 Minuten lange Entladung durchführen. Diese waren dadurch beschränkt, dass die technischen Systeme zuverlässig laufen müssen. Das ist eine Aufgabe, die kann die Industrie sehr gut lösen, das ist eigentlich kein Problem mehr, was Max-Planck-Institut in der Grundlagenforschung lösen muss. Die französischen Kollegen mit dem sogenannten West-Tokamak, der in der Nähe des ITER steht, haben eine Entladungszeit von bis zu 20 Minuten geschafft. Hat man einmal diese superleitende Spulensystem, ist es durchaus realistisch, dass man es so lange laufen lässt.

"Das Problem ist, dass bei der Fusionsreaktion neben Helium auch Neutronen entstehen. Diese werden absorbiert und schädigen das Material. Wie kann man also die Materialien so fit machen, dass sie diese Umgebung im Fusionsreaktor überleben?"

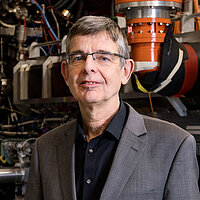

Prof. Dr. Hartmut Zohm

wissenschaftliches Mitglied, Max-Planck-Institut für Plasmaphysik und Honorarprofessor, LMU München

Ist da schon fast ein exponentielles Wachstum zu erwarten, wenn man die technischen Probleme gelöst hat?

Prof. Dr. Zohm: Exponentiell würde ich es nicht direkt nennen. Aber es sind Steigerungen zu erwarten. Es geht über von einem Grundlagenforschungsexperiment, dass man auf der Plasma-Zeitskala betrachtet, zu einem technischen Ingenieurs-Problem, dass man möglichst lange betreiben will, weil eben diese einzelnen Systeme sehr gut funktionieren. Denken Sie an die ersten Flugversuche - da haben die Leute gejubelt, wenn jemand 5 Sekunden lang in der Luft war und einen Hang heruntergeflogen ist. Damit war das Prinzip bewiesen und danach kamen die Ingenieure dran und heute bauen wir Maschinen, die mit 300 Leuten an Bord stationär über den Atlantik fliegen.

Wir haben ja aber auch über große Hitze gesprochen. Welche Materialien braucht es für diese Umstände, welchen Anforderungen müssen sie entsprechen?

Prof. Dr. Zohm: Wir haben in der Tat in den letzten Jahren gelernt, dass es am besten mit Wolfram funktioniert. Wolfram ist das Metall, mit dem höchsten Schmelzpunkt, nämlich 3.400 Grad Celsius. Man belegt diese Divertor Platten mit einer Wolframschicht, sodass sie sehr hohen Wärmebelastungen standhalten können. Wir müssen trotzdem noch dafür sorgen, dass das Plasma auf dem Weg dahin abgekühlt wird, mit allen möglichen Tricks, die wir in den letzten Jahren gelernt haben. Es ist aber so, dass bei diesen langen Entladungen von beispielsweise acht Minuten, von denen ich geredet habe, alle Komponenten in dem Gefäß im thermischen Gleichgewicht sind.

Ist es also richtig, dass das Material dem Dauerbetrieb eines solchen Systems keine Grenzen setzt?

Prof. Dr. Zohm: Das kann man so nicht sagen. Wir hatten über Wärmelasten und Temperaturen geredet und diese sind nicht das Problem. Das Problem ist, dass bei der Fusionsreaktion neben Helium auch Neutronen entstehen und in dem Material, das sich außen um das Plasma herum befindet, absorbiert werden. Diese schädigen das Material und sorgen dafür, dass das Material nach längerer Zeit, beispielsweise versprödet oder anfängt zu schwellen, weil sich innen drinnen Helium bildet. Und das ist eigentlich die große Frage, wie man diese Materialien fit macht dafür, dass sie diese Umgebung im Fusionsreaktor überleben.

Damit haben wir eigentlich den Rahmen abgesteckt, wie es mit der Kernfusion weitergehen kann. Es gibt einige Themenfelder, auf denen noch etwas zu tun ist, aber nichts Unlösbares. Wie sehen Sie das?

Prof. Dr. Zohm: Genau, so ist es. Den berühmten „Showstopper“, den sehen wir nicht. Da haben wir wirklich in großem Detail nachgeschaut. Andererseits ist ein sehr komplexes System, und das zu entwickeln und zur Serienreife zu bringen, ist immer noch eine Riesenaufgabe.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen unzerstörbaren Raumanzug und könnten so in eine laufende Fusionsreaktion hineinschauen.. Würden sie das tun, wäre das für Sie spannend?

Prof. Dr. Zohm: Es kommt darauf an, was ich mitnehmen darf. Das Plasma, gerade der Kern des Plasmas, ist so heiß, dass er im sichtbaren Bereich praktisch kein Licht mehr ausstrahlt. Also man guckt einfach durch. Das heißt, wahrscheinlich wäre man dann in der Reaktion und sieht nichts. Deshalb würde ich, wenn ich mir das zusätzlich wünschen darf, eine Brille mitnehmen, die Röntgenstrahlung in sichtbares Licht übersetzt. So etwas gibt es nicht. Aber wir sind ja ganz frei in diesem Szenario. Und dann könnte ich sehr gut sehen, was da drin vor sich geht, um diese ganzen Dynamiken zu verstehen. Das würde ich sofort machen!

Entdecken Sie auch Teil 1 und Teil 2 unseres Interviews mit Prof. Dr. Hartmut Zohm, wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik und Honorarprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Das Interview führte Christoph Raithel, Referent der Geschäftsleitung, Bayern Innovativ GmbH, Nürnberg.

Länge der Audiodatei: 00:16:08 (hh:mm:ss)

Kernfusion im Detail: Wie zähmt man Plasma? (11.06.2025)

Begeben Sie sich mit Prof. Dr. Hartmut Zohm, wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik und Honorarprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität München, in das Innenleben eines Reaktors.

Ihr Kontakt

Das könnte Sie auch interessieren

Bayern Innovativ Newsservice

Sie möchten regelmäßige Updates zu den Branchen, Technologie- und Themenfeldern von Bayern Innovativ erhalten? Bei unserem Newsservice sind Sie genau richtig!