Kernfusion – die Lösung des Energieproblems?

Die Sonne als Motor unseres Energiebedarfs

07.07.2025

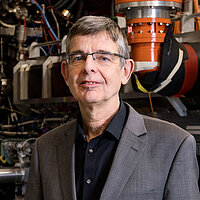

Die Wissenschaft arbeitet intensiv daran, die Energiequelle der Sonne – die Kernfusion – auf der Erde nutzbar zu machen. In ihr liegt eine gewaltige Chance: Gelingt es, diesen Prozess kontrolliert zu beherrschen, könnte ein erheblicher Teil unseres Energiebedarfs mit minimalem Materialeinsatz gedeckt werden – effizient, sauber und nahezu unerschöpflich. Es klingt nach der eleganten Lösung eines hochkomplexen Problems. Doch so einfach ist es nicht: Um Kernfusion zu ermöglichen, sind extrem hohe Temperaturen erforderlich – Bedingungen, die sich bislang nur mit immensem Energieaufwand und großen technischen Herausforderungen erzeugen lassen. Prof. Dr. Hartmut Zohm ist Wissenschaftler am Max-Planck-Institut und Honorarprofessor an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Er forscht an den Möglichkeiten der Kernfusion und erklärt, welche Chancen dahinterstecken und was die Wissenschaft dabei umtreibt.

Wie funktioniert die Kernfusion?

Prof. Dr. Zohm: Kernfusion ist die Verschmelzung von Atomkernen. Unsere Materie ist aus Atomen aufgebaut und ein Atom wiederum ist aus Kernen aufgebaut mit einer Elektronenhülle außen herum. Und diese winzig kleinen Atomkerne, die müssen so nah aneinander kommen, dass sie miteinander verschmelzen. Wenn sie das tun, und das ist vor allem bei leichten Atomkernen der Fall, dann verschmelzen diese zu einem neuen runden Objekt, zum Beispiel Wasserstoff zu Helium. Und dabei wird Energie frei.

Was genau hat die Sonne denn damit zu tun?

Prof. Dr. Zohm: Also Kernfusion ist die Energiequelle der Sterne, damit auch die unserer Sonne. All die Energie, die wir von der Sonne im ganzen Strahlungsspektrum erhalten, hat letztlich ihre Quelle im Inneren, in der Kernfusion. Da wird die Energie erzeugt. Die Sonne verbrennt Wasserstoff zu Helium über eine Reaktion, also nicht direkt. In Summe werden mehrere Wasserstoffkerne so zusammengesetzt, dass am Schluss Helium dabei rauskommt und Energie freigesetzt wird.

Und das ist ein kontinuierlicher und verhältnismäßig stabiler Prozess, oder?

Prof. Dr. Zohm: Er ist sehr stabil, wie man sieht. Die Sonne lebt schon seit viereinhalb Milliarden Jahren und die Berechnungen sagen, dass sie das noch weitere viereinhalb Milliarden Jahre lang tun wird. Die Sonne verbrennt den normalen Wasserstoff, also das H, das wir aus der Formel H2O vom Wasser kennen, zu Helium. Die Effizienz, mit der das funktioniert, ist relativ gering. Das heißt, die Sonne verschmilzt ihren Wasserstoffvorrat sehr langsam. Und deshalb ist es auch so stabil und wir sehen eigentlich gar keine Änderung über menschliche Zeiträume hinweg.

Ist diese Kernfusion in gleicher Weise auf der Erde nachstellbar, oder was bräuchte man dafür, dass dieser Prozess hier auf der Erde stattfinden kann?

Prof. Dr. Zohm: Also erstmal ist Wasserstoff kein knappes Gut. Wenn sie den Wasserhahn aufdrehen, kommen mit jedem Molekül zwei Wasserstoffatome mit heraus. Es ist aber so, dass man wissenschaftlich oder technisch nutzbaren Wasserstoff sozusagen erst aufbereiten muss. Das ist aber eigentlich kein großes Problem, denn Kernreaktionen sind sehr effizient. Bei einer solcher Reaktion wird ungefähr zehn Millionen Mal mehr Energie frei als bei einer chemischen Verbrennung. Das heißt, der Massenumsatz an Wasserstoff ist sehr gering. Man kann Folgendes ausrechnen: ein Fusionskraftwerk würde pro Gigawatt, das es ein Jahr lang erzeugt, 54 Kilogramm Wasserstoff verbrennen. Das ist eine verschwindend geringe Menge.

Wie sieht es mit der Verfügbarkeit von Deuterium und Tritium aus?

Prof. Dr. Zohm: Also Deuterium haben wir auch in Hülle und Fülle. Das ist zwar deutlich seltener als der normale Wasserstoff, aber es gibt beliebig viel davon. Im Meerwasser zum Beispiel, ist es zu einem bestimmten Anteil enthalten. Der Brennstoffvorrat an Deuterium würde für viele Millionen Jahre reichen, um den Energiehunger der Welt zu stehlen. Das ist kein Problem. Bei Tritium sieht es grundlegend anders aus. Tritium ist radioaktiv, aber mit einer sehr kurzen Halbwertszeit von zwölf Jahren. Das heißt, nach diesen zwölf Jahren ist davon auch nichts mehr übrig. Wir haben fast kein natürliches Tritium hier auf der Erde. Das würde man mit den Neutronen, die in der Fusionsreaktion frei werden, direkt vor Ort in dem Kraftwerk erbrüten und dann auch gleich wieder verbrennen. Dazu braucht man Lithium und davon ist genug da. Wie bereits gesagt, die Stoffmengen, die man umsetzt, sind sehr gering. Dieses Lithium könnte man auch recycelt aus Batterien nehmen. Das kann dann dazu verwendet werden, um Tritium daraus zu generieren. Also im Prinzip sind die Rohstoffe Deuterium und Lithium. Und diese sind im großen Maßstab vorhanden.

Was ist nötig, um die Kernfusion auf der Erde kontrollierbar durchzuführen? Welche Temperaturen und welche Materialien oder Ausgangsstoffe braucht es?

Prof. Dr. Zohm: Ich hatte eingangs gesagt, es verschmelzen Atomkerne miteinander, die sehr klein sind. Die müssen sich so nahekommen, dass sie sich praktisch berühren. Dagegen spricht allerdings, dass beide Kerne positiv elektrisch geladen sind. Das heißt, sie stoßen sich eigentlich ab. Deshalb muss man zunächst Energie aufbringen, dass sich Atomkerne überhaupt so nahekommen können, dass sie verschmelzen. Das ist auch gut für uns, sonst würden wir alle sozusagen verschmelzen und uns in Energie auflösen. Man kennt das auch am Beispiel von zwei Magneten, die man vergeblich versucht mit den zwei positiven Seiten zusammenzubringen.

Die Energie ist sehr hoch, sozusagen pro einzelne Teilchen. Wir schließen so ein Wasserstoffgas ein und erhitzen es auf diese hohen Temperaturen. Daraus wird ein sogenanntes Plasma. Und die Temperaturen sind mehr als hundert Millionen Grad Celsius hoch in unseren Experimenten, in der Sonne sind es ungefähr fünfzehn Millionen Grad im Zentrum. Das liegt daran, dass wir eine effizientere Kernreaktion von anderen Wasserstoff Isotopen verwenden. Es gibt verschiedene Ausführungen von Wasserstoffkernen. Wir müssen die benutzen, die nicht das einfache H sind, sondern sogenanntes Deuterium und sogenanntes Tritium. Das sind Verwandte des Wasserstoffs, chemisch gleich, aber sie haben unterschiedliche Masse davon. Diese benötigt man als Ausgangsstoffe, um sie zusammenzusperren und auf diese hohen Temperaturen zu bringen. Da sieht man schon das eigentliche Problem: das Ganze so zu erhitzen und auch in Behältnissen zu behandeln, die diese Hitze von bis zu einhundert Millionen Grad im Zentrum aushalten.

"Beim Thema Kernfusion können viele Industriezweige profitieren: z. B. Magnetindustrie, Maschinenbau und Hightech-Unternehmen. Meine Botschaft: Vernetzt Euch zu einem Industrie-Ökosystem!"

Prof. Dr. Hartmut Zohm

wissenschaftliches Mitglied, Max-Planck-Institut für Plasmaphysik und Honorarprofessor, LMU München

Gibt es Alternativen zu Deuterium und Tritium als Brennstoffe?

Prof. Dr. Zohm: Es gibt Alternativen dazu. Es gibt weitere Kernreaktionen leichter Kerne, mit denen Energie freigesetzt werden kann. Allerdings ist bei all diesen die Schwelle, dass diese Reaktionen einsetzen, noch viel höher als bei der Deuterium-Tritium-Reaktion. Wir haben es schwer genug, Deuterium und Tritium zur Fusion zu bringen. Ich sehe in den nächsten Jahrzehnten keinen direkten Weg dorthin, wie man noch andere Reaktionen einsetzen kann.

Um die hohen Temperaturen zu bekommen, muss erst einmal Energie aufgewandt werden. Am Ende soll der Prozess aber Energie erzeugen. Wie sieht die Energiebilanz aus und welche Rolle spielt hierbei der sogenannte Q-Wert?

Prof. Dr. Zohm: Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Der Q-Wert, wie ihn die Physikerinnen und Physiker definieren, sagt nur, wieviel Energie in den Behälter oder das Plasma eingebracht wird, um das Gas aufzuheizen. Das setzt sich ins Verhältnis zu der Wärme, die bei der Fusion frei wird. Q ist das Verhältnis von Wärme, die durch Fusion frei wird, gegenüber Wärme, die ich im Plasma deponieren muss, um es auf diesen großen Temperaturen zu halten. Wenn Q gleich eins ist, ist das ein sogenannter Break Even. Dann kommt genau so viel Wärme heraus, wie ich zum Heizen hineingesteckt habe. Das ist dann aber noch kein funktionierendes Kraftwerk. Für ein funktionierendes Kraftwerk muss der Q-Faktor viel höher sein, in der Größenordnung 30-40. Denn ich bekomme Wärme heraus und ich setze im Normalfall Elektrizität ein, um das Plasma aufzuheizen. Letztlich muss ich diese Faktoren, die Effizienzen bei der Umwandlung von Prozesswärme in Elektrizität, mitberechnen und dann ist eben Q gleich eins oder größer noch nicht wirklich genug. Weil ich dann wieder eine Turbine und Generatoren habe mit einem Wirkungsgrad und auch entsprechenden Verlusten. Also muss ich das Gesamtsystem betrachten, um entsprechend Energie erwirtschaften zu können.

Ist es bereits möglich, dieses Gesamtsystem positiv zu halten? Wie weit ist die Wissenschaft mit dem Q-Wert?

Prof. Dr. Zohm: Wir befinden uns in der Nähe von diesem Q gleich oder größer eins. Für die Grundlagenforschung ist es ein großer Erfolg, weil wir sehen, dass dann mehr Wärme rauskommt, als wir im Plasma im Gas deponieren. Wir müssen diese Anlagen effizienter beziehungsweise größer bauen, damit die Wärmeisolation so gut ist, dass wir nicht so viel heizen müssen und trotzdem Energie gewinnen.

Bei der Kernreaktion der Kernfusion entstehen Neutronen. Diese verlassen dieses Reaktionsgefäß sehr schnell. Es entstehen aber eben auch sogenannte Alphateilchen, schnelle Heliumkerne, und diese werden dazu verwendet, um das Plasma am Leben zu halten. Also um die Energie, die man eigentlich mit Heizen investiert dann letztlich von innen aufzubringen. Man zündet das Ganze praktisch von außen an. Dann geht es durch die Energie, die bei der Fusion freigesetzt wird, in einen Zustand über, den man gezündetes Plasma nennt. Wenn das Plasma gezündet ist, dann kann man die externe Heizleistung zurückdrehen und dann fängt es an wirklich effizient zu werden. Bei der sogenannten Inertial Fusion sind wir bei diesem Wert schon über eins, also bei zwei bis drei. Bei der sogenannten Magnetfusion, wo wir ein Plasma in einem Magnetfeldkäfig einschließen, sind wir in der Größenordnung von eins und ein bisschen darunter.

Es ist sehr spannend. Diese wissenschaftlichen Erfolge haben dazu geführt, dass es große Aufmerksamkeit gibt und auch dieses Bewusstsein, dass Fusionsenergien in endlicher Zeit einen Baustein unserer Energieversorgung stellen könnten.

Welche Branchen können von der Kernfusion am meisten profitieren?

Prof. Dr. Zohm: Bei Fusion mit magnetischem Einschluss braucht man sehr starke Elektromagnete und die müssen auch supraleitend sein. Das heißt, sie müssen in den Zustand übergehen, in dem der elektrische Strom, der darin fließt, keinen Widerstand mehr spürt. Ansonsten muss man sehr viel Energie aufbringen, um die Magnetfelder zu erzeugen. Das sind die größten supraleitenden Magnete, die es auf der Erde gibt. Die Magnetindustrie ist sicher eine von den Industriezweigen, der ganz stark davon profitieren kann. Eben auch für andere Anwendungen, gerade in der Energietechnik.

Außerdem profitiert der Maschinenbau, wo große Maschinen beschwert werden oder Vakuumgefäße und Ähnliches gebaut werden. Da ist dann natürlich ganz viel Hightech mit dabei. Es gibt mittelständische Unternehmen, die sich darauf spezialisieren, bestimmte Komponenten zu bauen, die an der höchsten Spezifikation liegen. Zum Beispiel für die Heizanlagen für das Plasma. Diese profitieren davon auch sehr stark.

Was würden Sie den Unternehmen aus diesen Branchen raten, um für die Kernfusion bereit zu sein?

Prof. Dr. Zohm: Ganz wichtig ist die Vernetzung und die Spezialisierung. Es gibt vor allem Start-ups, die im Augenblick Fusionsreaktoren planen. Das ist eine so komplexe Sache und es braucht so viele Technologien, dass das eine Industrie allein nicht schaffen wird. Und deshalb muss man eigentlich, und das hat die Bundesregierung erkannt und ein passendes Programm gestartet, ein Ökosystem aufbauen von Industrien, die spezielle Dinge machen können. So kann man eine sogenannte Supply Chain, also eine Lieferkette, herstellen, damit man die einzelnen Komponenten für den Fusionsreaktor hat. Und ich würde all diesen Firmen dazu raten, sich zu vernetzen und zu schauen, wo sie am besten ihren Beitrag leisten können. So können wir gemeinsam einen Fusionsreaktor bauen, denn das geht nicht als Firma oder Branche allein.

Stellen Sie sich vor, die Sonne wäre eine Person, mit der Sie den Nachmittag verbringen könnten. Was würden Sie die Sonne fragen wollen?

Prof. Dr. Zohm: Ich würde sie fragen, warum ihre Corona so heiß ist. In der Peripherie der Sonne gibt es die sogenannte Corona. Bei einer Sonnenfinsternis sieht man die Sonne in so einer Art Nebel, umwoben von heißem Material. Das ist superspannende Plasmaphysik und das würde mich als Wissenschaftler interessieren. Die Frage ist nämlich immer noch nicht ganz geklärt: Wie kommt es dazu, dass die Sonne an der Oberfläche 5600 Kelvin heiß ist und weiter draußen steigt die Temperatur noch mal um mehrere Faktoren? Wir wissen eigentlich nicht genau, wie diese Hitze zustande kommt.

Entdecken Sie auch Teil 2 und Teil 3 unseres Interviews mit Prof. Dr. Hartmut Zohm, wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik und Honorarprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Das Interview führte Christoph Raithel, Referent der Geschäftsleitung, Bayern Innovativ GmbH, Nürnberg.

Länge der Audiodatei: 00:19:20 (hh:mm:ss)

Kernfusion verstehen: Ist das die Energiequelle der Zukunft? (21.05.2025)

In dieser Folge sprechen Moderator Christoph Raithel und Prof. Dr. Hartmut Zohm, wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik und Honorarprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität München, über eine Energiequelle, die so alt ist wie das Universum selbst: die Kernfusion. Schalten Sie ein, wenn Sie erfahren möchten, was Fusion ist und warum sie zunehmend mehr an Bedeutung gewinnt.

Ihr Kontakt

Das könnte Sie auch interessieren

Bayern Innovativ Newsservice

Sie möchten regelmäßige Updates zu den Branchen, Technologie- und Themenfeldern von Bayern Innovativ erhalten? Bei unserem Newsservice sind Sie genau richtig!