Die unterschätzte Ressource: Regionale Strukturen als Innovationstreiber

09.09.2025

Im Kontext von Innovation und Transferarbeit ist Region mehr als nur ein Standort - sie entscheidet über strukturelle Gegebenheiten und bietet damit für

Wirtschaft und Wissenschaft das Potenzial, zum Innovationsmotor zu werden.

Wo bahnbrechende Ideen wirklich entstehen

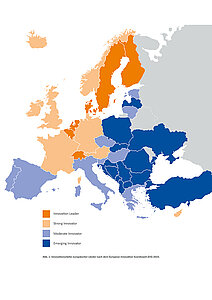

Welche Faktoren sorgen für ein innovatives Ökosystem? Welche Gegebenheiten sind im Sinne des Innovationsmanagements besonders vorteilhaft? Wenn wir uns die Innovationsstärke europäischer Länder ansehen, ist auf den ersten Blick keine klare Gemeinsamkeit führender Länder erkennbar. (s. Abb. 1)

Geniale Ideen entstehen nicht zwingend in den größten Metropolen, Volkswirtschaften oder flächendeckenden Regionen.

Gibt es also anderweitige Schlüsselfaktoren, wie die Ansiedlung großer Konzerne oder prestigeträchtiger Forschungszentren, die ein regionaler Innovationsgarant sind?

Weshalb schaffen es manche Regionen, ein dauerhaftes Innovationsklima zu entwickeln, während andere hinterherlaufen?

Abb. 1: Innovationsstärke europäischer Länder nach dem European Innovation Scoreboard (EIS) 2023.

Europas Innovation Leader: Wie regionale Gegebenheiten Innovationen beschleunigen

Ein Blick auf die Innovationsführer Europas macht deutlich:

Entscheidend ist vor allem, dass die Bevölkerung die bestehenden Stärken der regionalen Innovationsförderung kennt und nutzt.

Durch die Auseinandersetzung mit den regionalen Gegebenheiten, dessen individuellen Vor- und Nachteilen, können KMU diese strategisch nutzen und von der bestehenden Innovationspolitik gezielt profitieren.

Wenn Unternehmen vorhandene Netzwerke kennen und diese aktiv in Anspruch nehmen, treibt das die Entwicklung und Implementierung von Innovation voran. Wenn die Bevölkerung die Innovationspolitik versteht und dahinter steht, wenn sich lokale Identitäten etablieren, die Neugier und Offenheit fördern, dann werden Innovationen beschleunigt.

Best Case: Belgien

Belgien gehört zu den innovativsten Ländern Europas. Der Grund dafür ist kein Zufall, sondern ein gelebtes Erfolgsrezept: Enge Zusammenarbeit.

Die belgische Innovationskraft basiert auf einem durchdachten regionalen Ökosystem: Cluster, Netzwerke und gezielte Förderprogramme sorgen dafür, dass Unternehmen auf das Wissen lokaler Partner zugreifen und schnell neue Ideen umsetzen können. Gleichzeitig legt Belgien großen Wert auf internationale Kooperation. Das zeigen zahlreiche wissenschaftliche Co-Publikationen und grenzüberschreitende Forschungsprojekte. Brüssel, die Hauptstadt Belgiens, ist als Sitz der Europäischen Union das Zentrum zahlreicher internationaler Organisationen, Unternehmen und Institutionen. Dieses globale und multikulturelle Netzwerk ermöglicht einen weitreichenden Austausch von Ideen und Entwicklungen.

Belgien verbindet Wissenschaft und Wirtschaft wie kaum ein anderes Land. Sie setzen auf enge Transferpartnerschaften, eine dynamische Start-Up-Szene und Netzwerke mit Nähe. Universitäten und Unternehmen arbeiten Hand in Hand, Start-ups profitieren von gezieltem Coaching und praxisnahen Schulungsprogrammen. Dieses Klima der Kooperation schafft einen fruchtbaren Nährboden, in der Ideen nicht nur entstehen, sondern auch ihren Weg in den Markt finden können.

Zuletzt stellt die finanzielle Förderung von Innovation ebenso eine zentrale Säule der Innovationspolitik Belgiens dar, ohne die Innovation nicht in diesem Maße vorangetrieben werden könnte.

Best Case: Schweiz

Auch die Schweiz zeigt eindrucksvoll, wie KMU von der regionalen Innovationspolitik profitieren, und so in der Lage sind, ein global führendes Innovationssystem aufzubauen.

Förderprogramme sind in der Schweiz überwiegend langfristig angelegt. Das schafft Planungssicherheit, Verlässlichkeit und ermöglicht nachhaltige Wirkung. Zentral ist dabei lnnosuisse, die nationale Innovationsagentur, die über klare Förderstrukturen Projekte unterstützt, die ohne diese Hilfe nicht zustande kämen. Mit Instrumenten wie finanzieller Förderung, Coaching-Programmen und gezielter Vernetzung unterstützt sie Start-ups ebenso wie etablierte Unternehmen.

Die Schweiz überzeugt durch exzellente Bildungs- und Forschungsinstitutionen, die eng mit der Wirtschaft verknüpft sind. Der Technologietransfer funktioniert effizient, wodurch es Schweizer Unternehmen gelingt, Forschungsergebnisse schnell in marktfähige Innovationen zu überführen. Das zeigt sich auch in einer hohen Patentdichte.

Zuletzt profitieren Unternehmen von einer stabilen politischen und wirtschaftlichen Umgebung. Ergänzt wird dies durch ein innovationsfreundliches Wettbewerbsprinzip: Fördergelder werden im Wettbewerb vergeben, staatliche Eingriffe erfolgen nur bei Marktversagen. Dieses Modell sorgt für Qualität und Eigenverantwortung im Innovationssystem.

Damit beweist die Schweiz: Innovation entsteht nicht allein durch Ideen, sondern durch ein durchdachtes, funktionierendes Ökosystem.

Best Case: Schweden

Schweden ist das Land der Start-Ups. Es lebt Unternehmertum - nachhaltig und zukunftsorientiert - wie kaum ein anderes Land. Entrepreneurship wird in Schweden gefördert und gesellschaftlich gefeiert. Diese erfolgreiche Gründerszene wird durch ein Ökosystem getragen, das Nachhaltigkeit großschreibt und jungen Unternehmen die Chance gibt, mit ihren Ideen international durchzustarten.

Für eine exzellente Innovations- und Wirtschaftsförderung sorgen insbesondere unabhängige Regierungsagenturen wie Vinnova im Land, die strategisch und missionsorientiert zahlreiche Maßnahmen initiieren.

Des Weiteren wird der Ansatz des lebenslangen Lernens durch Angebote dieser unabhängigen Regierungsagenturen gefördert. Die Bevölkerung hat die Relevanz des Ansatzes erkannt und sich diesem ebenso verschrieben.

Besonders hervor sticht in der schwedischen Wirtschaft auch die einzigartige kollaborative und informelle Kultur über alle Branchen und Konkurrenzen hinweg. Generell ist Technologietransfer als kollaborative Anstrengung „Dinge gemeinsam zu machen" tief in ihrer Mentalität verwurzelt.

Tipp zum Weiterlesen: Ein Blick auf die Innovation Leader in Europa

Wie gelingt Innovation und Technologietransfer in Europa?

In der Transferstudie des Teams Innovationsmanagement von Bayern Innovativ werden die Innovationssysteme der drei Länder Belgien, Schweden und der Schweiz genauer analysiert.

Lassen Sie sich inspirieren! Hier erhalten Sie zahlreiche Impulse, wie Innovationskultur erfolgreich gelebt wird.

Innovation beginnt vor der Haustür

Die Beispiele aus Schweden, Belgien und der Schweiz haben gezeigt: Regionale Innovationskraft entsteht besonders dort, wo vorhandene Stärken genutzt und strategisch ausgebaut werden. Auch in Bayern liegen die entscheidenden Hebel bereit. Sowohl in der Wissenserzeugung als auch in der Wissensanwendung kann auf ein exzellentes Ökosystem zugegriffen werden.

Bayern: Heimat für Wissen und Innovation

Bayern verfügt über eine starke Wissens- und Bildungsinfrastruktur sowie eine hohe Dichte an privaten und öffentlichen Forschungseinrichtungen. Von den Universitäten in München und Erlangen über angewandte Forschung an Fraunhofer-Instituten bis hin zu den Technologietransferzentren in den Regionen: Wissen wird hier in großer Breite erzeugt. Auch in Großunternehmen und im Mittelstand existiert eine starke Innovationsbasis.

Durch die vorhandenen Clusterstrukturen wird der Austausch von Know-how, sowie der Zugang zu relevanten Partnern und Märkten vereinfacht. Für KMU eröffnet das eine klare Chance: Sie können diese Strukturen für eigene Innovationsprojekte nutzen - etwa durch gemeinsame Forschungsprojekte, Technologietransfer oder praxisnahe Kooperationen mit Hochschulen.

Bayern bietet nicht nur in der Erzeugung von Wissen Chancen, sondern auch durch Stärken in dessen Verwertung. Das zeigt sich im hohen Patentaufkommen in Schlüsseltechnologien, den FuE-Ausgaben der Wirtschaft und einer starken Position in Zukunftsbranchen. Die Beschäftigtenzahl in industriellen Hightech-Sektoren unterstreicht diese Substanz. Zudem profitiert Bayern von hohen Synergien zwischen regionaler Förderung und EU-Mitteln, die Innovationen zusätzlich beschleunigen.

Für KMU bietet das gleich mehrere Vorteile: Sie profitieren von Synergien mit Großunternehmen, können über EU-Fördermittel zusätzliche Ressourcen mobilisieren und sind eingebettet in ein Umfeld, das Innovation aktiv vorantreibt. Wer Wissen gezielt in Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle übersetzt, hat die besten Chancen, auch im internationalen Wettbewerb erfolgreich zu sein.

Entscheidend ist, dass KMU diese vorhandenen Strukturen nicht nur als Hintergrundrauschen wahrnehmen, sondern aktiv nutzen - durch Kooperation, Netzwerke und den strategischen Einsatz regionaler Ressourcen.

So kann der Standort zum internationalen Wettbewerbsvorteil werden. Denn am Ende gilt Innovation braucht Heimat. Sie entsteht dort, wo Unternehmen mit Ihrem Umfeld im Austausch sind - mit den Menschen, Institutionen und Netzwerken ihrer Region. Nun gilt es, die Chancen vor der Haustür für die eigene Zukunftsfähigkeit zu ergreifen.

Quellen:

Bayern Innovativ GmbH. Ein Blick auf die Innovation Leader in Europa. Abgerufen am 05. September 2025 von https://www.bayern-innovativ.de/detail/studie-ein-blick-auf-die-innovation-leader-in-europa/

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. (2021). Bayerische Innovationsstrategie 2021-2027. Abgerufen am 05. September 2025 von https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/publikationen/pdf/2022-02-28_Innovationsland_Bayern.pdf

Europäische Kommission, Generaldirektion Forschung und Innovation, Hollanders, H., Es-Sadki, N., Khalilova, A., Cardoso, J. C. (2023). European Innovation

Scoreboard 2023. Abgerufen am 14. März 2023 von https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/04797497-25de-11ee%20a2d3-01aa75ed71a1